第1章:二重螺旋の聖痕 (Stigmata of the Double Helix)

西暦4127年。人類は、もはや夢を見なかった。

遠野蓮(とおの れん)は、網膜ディスプレイに投影された塩基配列の光の川を、感情のない視線で眺めていた。アデニン、グアニン、シトシン、チミン。A, G, C, T。四種の文字が織りなす無限のテキスト。それは、一人の人間の全設計図であると同時に、彼の研究対象でもある、ありふれた合成DNAサンプルに過ぎなかった。

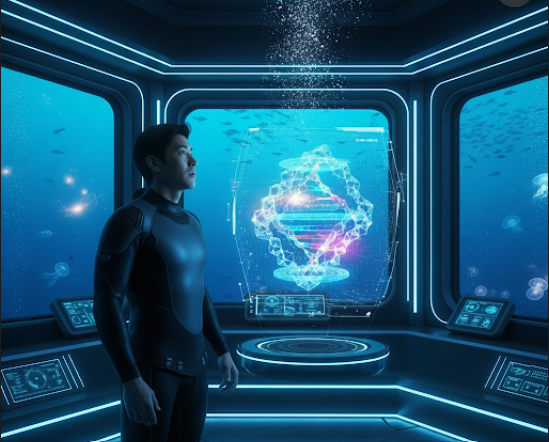

彼の職場、環太平洋遺伝子情報統合機構(PAGIO)第7研究セクターは、新東京メガフロートの海面下三百メートルに位置していた。分厚い強化アクリルガラスの向こうには、深海の生物発光が、まるで遠い銀河のように明滅している。それは美しい光景だったが、七年間この窓を見続けてきた蓮にとって、もはや心を動かす風景ではなかった。静寂だけがそこにあった。AIによって最適化された空調が吐き出すかすかな動作音と、時折、巨大な海洋生物が窓をかすめていく無音の影。それだけが、この研究室の環境音だった。

人類は、あらゆる問いに答えを出した、とされていた。AI統合ネットワーク「ガイア」が、資源配分から都市交通、果ては個人のキャリアパスに至るまで、すべてを最適解へと導く。飢餓も戦争も、そしておそらくは、人間がかつて抱いていた非効率な情熱さえも、過去の遺物となった。人々は、ガイアが提供する穏やかで退屈なゆりかごの中で、永遠に続く黄昏の時代を生きていた。

だが、その永遠にひびが入った。絶対の記録媒体と信じられた軌道上の情報集積庫「クロノス」が、宇宙線という抗いがたい物理法則の前に、ゆっくりと、しかし確実に「忘却」を始めたのだ。人類は、数千年かけて築き上げたデジタル文明が、砂上の楼閣であったことを知った。

だからこそ、蓮の研究があった。DNAストレージ。摂氏マイナス二十度の環境下で、理論上、数百万年の情報保持を可能にする究極のアーカイブ。彼は、合成DNAに人類の文化遺産――かつてシェイクスピアと呼ばれた詩人の戯曲や、ベートーヴェンと呼ばれた音楽家の交響曲――を記録し、その経年劣化をシミュレートするチームに所属していた。それは人類の「記憶」を、脆い電子から不滅の生命の言葉へと翻訳し直す、壮大な事業の一端だった。

「蓮。第407番サンプルの長期安定性予測、99.9998パーセントで変動なし。記録しておきます」

壁に埋め込まれたスピーカーから、セクター管理AI「クオリア」の合成音声が流れる。感情のない、完璧に調整されたソプラノ。

「了解」

蓮は短く答え、手元のコンソールを操作した。ディスプレイの光の川が、するすると流れを速める。退屈な作業だった。結果は常に予測通り。そこには発見も、驚きもなかった。まるで、AIが書き上げた筋書きを、人間がただなぞっているだけのような日々。

その、虚無感が彼を動かしたのかもしれない。

ほんの気まぐれだった。ルーティンのシミュレーションに数時間の空きができた。彼は、普段なら触れることのない、厳重なプロテクトがかけられた自身の個人ゲノムデータへのアクセスを申請した。PAGIOの上級研究員である彼には、その権限が与えられている。生体認証を繰り返し、いくつもの警告を無視して、彼は自らの設計図を開いた。

三十億の塩基対。それは、彼という個人を規定する、生命の聖典。肌の色、髪の質、かかりやすい病気のリスト、そしておそらくは、彼が今感じているこの虚無感の源さえも、この文字列のどこかに記述されているはずだった。

彼は、解析プログラムを走らせた。目的はない。ただ、自らの深淵を覗き込むような、禁じられた好奇心。

数分後、解析は終わった。結果を示すグラフや数値が、ディスプレイに無機質に表示される。概ね、予想通りのデータだった。標準的なアジア系男性の遺伝子プール。特筆すべき異常はない。

――いや。

蓮は眉をひそめた。ディスプレイの片隅に、小さな赤色のエラーログが点滅している。

ERROR: UNIDENTIFIED DATA STRUCTURE. LOCATION: Chromosome 7, q-arm, region 31.2. ANALYSIS: Recursive loop detected. Unable to resolve hierarchy.

(エラー:未定義のデータ構造。位置:第7染色体長腕31.2領域。解析:再帰的ループを検出。階層構造の解決に失敗)

奇妙なログだった。通常、DNA配列は一本の線として読み解かれる。たとえ複雑な遺伝子ネットワークを形成していても、その基本構造はリニアだ。しかし、このログが示すのは、データの中にデータがあり、さらにその中にデータが存在するような、ありえない「多重階層構造」の存在だった。まるで、一枚の羊皮紙に書かれた文字を消し、その上から新たな文字を書き重ねる、古代の「パリンプセスト(再録写本)」のように。

蓮は指先でコンソールに触れ、問題の領域を拡大した。そこは、機能未解明の、いわゆる「ジャンクDNA」とされる領域だった。人類のゲノムの98パーセントを占める、意味のない文字列の海。そう、教わってきた。

だが、そこには明らかに「何か」があった。

彼は、表示形式をリニアから三次元の空間モデルに切り替えた。刹那、蓮は息を呑んだ。

ディスプレイに映し出されたのは、もはやただの二重螺旋ではなかった。彼のDNAは、その特定領域において、幾重にも折り畳まれ、複雑な幾何学模様を描き、高次元の構造体を形成していたのだ。それはまるで、星雲のようでもあり、古代の神殿の設計図のようでもあった。そして、その構造体の中心で、まるで呼吸するかのように、微かな光が明滅している。

「なんだ……これは……」

声が漏れた。科学者としての彼の理性が、目の前の光景を否定しようとする。突然変異? データのエラー? しかし、彼の直感が、魂の奥底から響くような声が、それを否定した。

これは、エラーなどではない。

これは、意図的に設計されたものだ。

そして、この幾何学模様を知っている、と彼は感じた。初めて見るはずなのに、心のどこかで、遠い昔にこれと同じものを見たことがあるような、強烈な既視感(デジャヴ)。それは懐かしさにも似て、同時に神聖なものに触れた時のような、畏怖の念を呼び起こした。

彼は無意識のうちに、その光の構造体に手を伸ばしていた。ディスプレイの冷たい感触が、彼を我に返らせる。

その時だった。

研究室の重厚な隔壁ドアの上で、これまで一度も点灯したことのなかった真紅のランプが、無音で、しかし力強く回転を始めた。最上級の緊急召集命令。PAGIOの設立以来、一度も使われたことのないプロトコルだった。

『遠野蓮研究員。至急、最高責任者(ダイレクター)オフィスまで出頭されたし』

セクター管理AI「クオリア」の声ではなかった。もっと冷たく、重く、有無を言わさぬ権威を帯びた、統合AI「ガイア」直属の合成音声。

蓮は、自らのDNAが映し出す謎の光の聖痕から、目を離すことができなかった。

窓の外を、巨大なダイオウイカの影が、悠然と横切っていく。数億年の進化の果てにある、深海の王。

その時、蓮は初めて理解した。

自身の内に眠る螺旋もまた、数億年――いや、それよりも遥かに永い時間を旅してきた、記憶の海そのものであるということを。そして、その静かな海の底で、何かが今、目覚めようとしていることを。

彼の退屈な日常は、この瞬間、終わった。

夢を見なかった人類の時代に、彼は、数百万年分の「記憶」という悪夢の入り口に、ただ一人、立たされていた。

蓮は、思考が凍りつくのを感じながら、立ち上がった。網膜ディスプレイに表示されていた自身のゲノム情報は、最高レベルの機密プロトコルによって自動的に消去され、今はただ深海の青が広がっているだけだった。あの星雲のような光の構造体は、幻だったのだろうか。

隔壁ドアが、重い動作音とともに開く。廊下には、武装した二人の警備ドロイドが静かに待機していた。PAGIOの内部で、彼らが研究員のフロアに姿を現すことなど、ありえないはずだった。

「遠野研究員。こちらへ」

ドロイドの一体が、加工された無機質な声で言った。

蓮は黙って頷き、後に続いた。彼の心臓は、久しく忘れていた速さで鼓動していた。それは恐怖か、あるいは未知への興奮か、彼自身にもわからなかった。

彼らは、蓮をリニアポッドへと案内した。通常の職員が使う路線ではない。PAGIOの中枢、通称「コア・セレスティウム」へと繋がる秘匿された軌道だった。ポッドが加速し、窓の外を施設の内壁が猛スピードで流れていく。蓮は、自分が巨大な生物の血管の中を運ばれているような錯覚に陥った。この組織の深奥には、一体何が眠っているというのか。

最高責任者(ダイレクター)オフィスは、最上層にあった。ドアが開いた瞬間、蓮は息を呑んだ。そこは、彼が想像していたような、無機質な制御室ではなかった。

壁一面を、天井まで届く本物の「紙の本」が埋め尽くしていた。デジタル化によって久しく失われたはずの、古紙とインクの匂いが濃密に漂っている。床には厚い絨毯が敷かれ、柔らかな間接照明が、使い込まれた革張りのソファや、天体の運行を模した真鍮のオブジェを照らし出していた。窓の外には、もはや深海ではない。そこには漆黒の宇宙空間と、ゆっくりと自転する青い地球が、神々しいまでの静けさで浮かんでいた。ここは、メガフロートの頂点、軌道エレベーターの発着ステーションに隣接する特別な区画なのだ。

部屋の主は、その地球を背にして、革張りの椅子に深く身を沈めていた。

「ようこそ、遠野蓮君。待っていたよ」

穏やかな、少し皺がれた声だった。

Dr.イライジャ・コーエン。環太平洋遺伝子情報統合機構(PAGIO)の最高責任者にして、現代遺伝子工学の父。蓮にとっては、論文の中でしか知らない伝説上の人物だ。七十代半ばのはずだが、その瞳は年齢を感じさせない深い知性と、そして子供のような好奇心に輝いていた。

「Dr.コーエン……。これは、一体どういうことでしょうか。私のゲノムデータに、何か……」

蓮が言いかけると、コーエンは穏やかに手を挙げてそれを制した。

「君が見たものは、データのエラーでも、突然変異でもない。我々はそれを〝パリンプセスト〟と呼んでいる。だが、もっと古い呼び名もある。ある人々は、それを〝聖痕(スティグマータ)〟と呼んだ」

「聖痕……? まるでオカルトだ。科学ではありません」

蓮は即座に反論した。彼の思考は、依然として科学者としての常識に縛られていた。

「そうかね?」コーエンは楽しそうに笑った。「君は、機能が解明されていないという理由だけで、ゲノムの98パーセントを『ジャンク』と呼ぶ現代科学の傲慢さを、一度も疑ったことはないかね? 我々が『意味がない』と切り捨てたその領域こそが、実はこの上なく重要なテクスト――人類という物語が書き綴られた、本物の聖典だったとしたら?」

コーエンは立ち上がり、ゆっくりと蓮に近づいた。その小柄な身体からは、想像もつかないほどの威圧感が放たれている。

「君は、ジャンクの海の中から、図書館の目録(カードカタログ)を見つけ出したのだよ、蓮君。そして、君自身がその図書館の『司書(ライブラリアン)』に選ばれた人間だということもな」

「司書……」蓮は、その言葉を鸚鵡返しに呟いた。彼の脳裏に、あの星雲のような光の構造体が焼き付いて離れない。そして、一瞬、幻を見た。燃え盛る空。大地を闊歩する金属の巨人の影。悲鳴を上げる人々の顔、顔、顔。それは一秒にも満たない閃光のようなビジョンだったが、彼の全身の鳥肌を立たせるには十分だった。

「何を、言っておられるのか……」

「信じられないかね。無理もない」

コーエンはそう言うと、書斎の壁に触れた。本棚の一部が静かにスライドし、奥からホログラフィック・プロジェクターが現れる。

「百の言葉より、一つの事実だ。これを見てもらおう」

プロジェクターが起動し、空間に立体映像を投影する。それは、臨床実験室のような白い部屋の記録だった。中央のベッドに、一人の若い女性が横たわっている。彼女の頭部には、無数のセンサーが取り付けられていた。記憶潜行(メモリダイブ)の実験記録だ。

「彼女も、君と同じ『司書』の候補者だった」コーエンの声が、重く響く。「彼女のDNAには、古代メソポタミア文明期の記憶が記録されていた。我々は、その情報を引き出そうと試みた。だが……」

映像の中の女性が、突如、痙攣を始めた。彼女の瞳孔が大きく開かれ、焦点が合っていない。

『空が、焼ける! クル・ヌ・ギ・ア! 塩の柱が!』

彼女は、もはや現代語ではない、楔形文字の原型となった古代アッカド語で絶叫した。脳波モニターが、危険を示すアラートをけたたましく鳴らす。

『逃げろ! 奴らが、サイレントが来る! 音もなく、すべてを書き換える! ああ、記憶が、私の記憶が……ノイズに……』

女性の叫びは、意味のない音の羅列に変わり、やがて彼女は糸が切れたように動かなくなった。

映像は、そこで途切れた。

書斎には、重い沈黙が落ちた。窓の外では、青い地球が静かに回っている。あの美しい惑星の上で、かつて、今見たような絶叫があったのだ。そして、その記録が、自分たちのDNAの中に、今もなお眠っている。

「彼女は、膨大な情報の奔流に耐えられず、自我が崩壊した」コーエンは静かに告げた。「我々の技術は、まだ不完全だ。だが、時間は残されていない」

彼は蓮に向き直った。その瞳は、もはや温厚な老科学者のものではなかった。数千年の時を見つめてきた、預言者のような深みを宿していた。

「君のDNAに現れた『聖痕』は、これまで我々が確認してきたどの個体よりも、複雑で、安定している。君こそが、数百万年に一度の、特異点(シンギュラリティ)なのかもしれない。すべての記憶を統合し、意味を読み解くことができる、最初の『正当な司書』なのかもしれないのだ」

コーエンは、蓮の肩にそっと手を置いた。

「蓮君。君は今日、一つの岐路に立った。科学者として、この事実を一つの症例として記録し、安全な場所から観察者であり続ける道。あるいは……自らの身体を、魂を、人類数百万年の記憶の奔流に投じ、この物語の当事者となる道だ」

観察者か、当事者か。

安全な虚構か、危険な真実か。

蓮は、自らの掌を見つめた。そこには、何も特別なものはない。だが、この皮膚の下を流れる血液の中に、この身体を構成する全ての細胞の核の中に、古代の英雄の雄叫びと、滅びゆく文明の断末魔が、今もなお響いている。そう思うと、もはや彼は以前の自分ではいられなかった。退屈で穏やかな日常は、もうどこにもなかった。

彼は顔を上げた。その瞳には、初めて決意の光が宿っていた。

「何をすればいいのですか」

その問いは、彼の科学者としての一生に、そして人類の黄昏の時代に、終わりを告げる合図だった。

第2章:追憶のコラージュ (Collage of Remembrance)

蓮が案内されたのは、PAGIOの最深部、コードネーム「サンクチュアリ」と呼ばれる区画だった。そこは、これまでの無機質な研究施設とも、Dr.コーエンの古典的な書斎とも全く異なっていた。

円形の巨大なホール。ドーム状の天井には本物の星空が投影され、まるで古代の神殿かプラネタリウムのようだった。中央には、液体で満たされた白磁のようなカプセルが一つ、静かに鎮座している。その周囲を、スーパーコンピュータ「ガイア」に直結された複雑な生命維持装置と、脳波モニター群が、祭壇を取り囲む供物のように配置されていた。空気は冷たく澄み渡り、微かにオゾンの匂いがした。ここは、科学の粋を集めた聖域であり、同時に、魂を生贄に捧げるための祭壇でもあった。

「記憶潜行(メモリダイブ)は、君の脳と、君のDNAに記録された情報を量子レベルで同期させる」

ガラス張りの管制室から、Dr.コーエンの声が響いた。「脳は、DNAという巨大な図書館から、一度に一冊の本しか読めない。だが、この装置は、図書館の全ての書物を一度に君の頭の中に叩き込む。情報の嵐だ。決して、自我という名の錨を手放してはならない」

蓮は、医療チームによって、純白のバイオスーツに着替えさせられていた。皮膚には、生体情報をモニタリングするナノセンサーが貼り付けられていく。彼は、これから行われることの途方もない危険性を理解していた。第1章で見せられた、あの女性の末路が脳裏をよぎる。彼女は、情報の嵐の中で、溺れ死んだのだ。

だが、もはや蓮に引き返すという選択肢はなかった。あの「聖痕」を見た瞬間から、彼はただの科学者ではなくなった。人類の失われた記憶を探し出す、唯一の航海士としての宿命を受け入れていた。

「怖くはないかね?」

蓮がカプセルに入る直前、コーエンが問いかけた。

「怖いですよ」蓮は正直に答えた。「でも、それ以上に知りたい。我々が、何を忘れてしまったのかを」

その答えに、コーエンは満足げに頷いた。

蓮は、覚悟を決めてカプセルの中へと足を踏み入れた。体温と同じ温度に保たれた、粘度の高い電解質ジェルが、ゆっくりと彼の身体を包み込んでいく。やがて全身が液体に満たされ、外界の音は完全に遮断された。聞こえるのは、自分の心臓の鼓動だけ。まるで、母の胎内へと回帰したような、絶対的な孤独と安心感。

カプセルのハッチが閉じ、完全な暗闇が訪れる。

そして、彼の意識に直接、声が響いた。

…Synchronize sequence, start.

Target: Stigmata-7. Resonance level, 128 percent.

Dive.

その声を合図に、蓮の意識は、足元から崩れ落ちるように、底知れぬ深淵へと落下を始めた。

最初に感じたのは、寒さだった。

骨の髄まで凍てつくような、絶対零度に近い寒気。蓮は、自分が毛皮を纏い、手には黒曜石の穂先をつけた槍を握りしめていることに気づいた。吐く息は白く凍り、目の前には、巨大な氷河がどこまでも続いていた。空には、見たこともないほど大きく、不気味な模様を持つ月が二つ浮かんでいる。

マンモスの群れだ。地響きを立てながら移動する、巨大な獣の壁。

仲間たちの雄叫びが聞こえる。生きるために、殺す。殺さなければ、凍え死ぬ。単純で、獰猛で、純粋な生存本能が、蓮の全身を駆け巡った。彼の意志ではない。これは、数万年前に生きていた、名もなき狩人の「記憶」。

次の瞬間、風景は灼熱の砂漠に変わった。

肌を焼く太陽。背中に食い込む、革の鞭の痛み。蓮は、何千人もの奴隷の一人として、巨大な石材をロープで引いていた。目の前には、天を突くように建設中の、巨大なピラミッド。だが、その形状は彼が知るエジプトのものとは異なり、どこか有機的で、まるで生物のように脈動しているように見えた。

「王のために!」「神のために!」

叫ぶ監督官の声。だが、奴隷たちの瞳に光はなかった。彼らは、何か見えざる力によって、ただ命令のままに動かされているようだった。空を見上げると、太陽の横に、陽炎のように揺らめく黒い染みが見えた。あれが現れてから、人々は心を失ったのだ、と「彼」は知っていた。

風景が、再び変わる。

金属の匂い。振動。蓮は、巨大な宇宙船のブリッジに立っていた。眼下のビューポートには、赤く腫れ上がった恒星に飲み込まれようとしている、青い惑星が映っている。故郷の星だ。

「脱出は完了しました。ですが、住民の半数は……」

部下の報告に、「彼女」は唇を噛み締めた。この船に乗っているのは、種としての最後の生き残り。悲しんでいる暇はない。新たな安住の地を探さねばならない。彼女は、星図に表示された、渦巻銀河の端に位置する、小さな黄色の恒星系を指し示した。

「あそこへ向かう。我々の『記録』を、新たな種に託すために」

氷河期。古代文明。星間航行。

時間の流れも、場所の繋がりも無視して、無数の記憶が蓮の意識に流れ込んでくる。それは、もはや「体験」ではなかった。情報そのものの暴力的な奔流だった。

彼は、バベルの塔の建設者だった。

彼は、アトランティスの沈没を見届けた神官だった。

彼は、龍と呼ばれた獣と心を通わせた少女だった。

彼は、神々の戦いと呼ばれた最終戦争で、光の剣を振るった戦士だった。

そして、全ての記憶に、共通する「影」があった。

それは、物理的な存在ではなかった。ある時は、空に浮かぶ黒い染みとして。ある時は、人々の瞳から光を奪う静寂として。またある時は、あらゆる記録媒体に走るデジタルノイズとして現れた。

〝サイレント・プレイグ〟

その名は、恐怖の波動となって、全ての記憶の底から響いてくる。それは、情報を喰らうもの。意味を均一化し、存在を「無」へと書き換える、宇宙のエントロピーそのもの。人類の祖先たちは、幾度となくこの敵と遭遇し、戦い、そして敗北し、その記録をDNAの奥深くに封印しながら、宇宙を流浪してきたのだ。

「ああ……あああああああっ!」

蓮の自我が、悲鳴を上げた。

無数の魂が、無数の人生が、彼の内で一つになろうとしていた。「遠野蓮」という個人の記憶など、数百万年の人類史の前には、大海の一滴に過ぎなかった。彼の意識は希釈され、溶けて、消えかかっていた。

『我々は誰だ?』

『我々は何のために記憶する?』

『この苦しみを、なぜ繰り返す?』

狩人、奴隷、司令官、神官、戦士……全ての魂が、蓮の中で問いかけてくる。自我の境界線が、完全に崩壊しようとしていた。

その、刹那。

彼の意識の最も深い場所で、あの光が灯った。第7染色体に刻まれた、星雲のような「聖痕」。

それは、混沌とした記憶の嵐の中で、唯一変わらない座標を示す灯台の光だった。それは、無数の記憶を統合するための、巨大な索引(インデックス)だったのだ。

光に引き寄せられるように、バラバラだった記憶のコラージュが、一つの物語として繋がり始める。

狩人の見た二つの月。奴隷の見た黒い染み。司令官が目指した太陽系。全ては、一つの壮大な叙事詩の、異なる章に過ぎなかった。

――警告。被験者の脳神経系に許容量を超える負荷。強制覚醒シーケンス、起動

声が聞こえる。現実世界からの呼び声。

蓮は、最後の力を振り絞り、灯台の光に向かって手を伸ばした。

ごぼっ、と音を立てて、蓮は電解質ジェルを激しく吐き出した。

カプセルのハッチが開き、医療チームが彼を抱きかかえる。全身は鉛のように重く、呼吸をするだけで肺が痛んだ。

管制室から、Dr.コーエンが駆け寄ってくるのが見えた。その心配そうな顔を見ながら、蓮の意識は再び遠のきかけた。

だが、彼は伝えなければならなかった。嵐の海の中から、彼が持ち帰ってきた、たった一つの真実を。

「……見えました……」

かろうじて、声が出た。

「敵は……外から来るんじゃない……。いつだって……僕らの、内側から……記憶の中から、やってくる……」

そう言うと、蓮は完全に意識を失った。

彼の瞳の奥には、彼自身にもまだ見えていない、数百万年分の英雄たちの面影と、滅び去った文明の残光が、静かに宿っていた。

一人の科学者は死に、人類の記憶を背負う「司書」が、今、ここに誕生した。

第3章:集いし器たち (The Assembled Vessels)

遠野蓮が次に目覚めた時、目に映ったのは真っ白な天井だった。消毒液の匂いが鼻をつく。PAGIOの医療セクターの一室らしかった。身体を起こそうとして、彼は全身を走る奇妙な違和感に顔をしかめた。左腕に、焼けつくような熱い鉄の感触が幻のように残っている。右手には、石の槍を握りしめた時の硬い感触が、今もこびりついているようだった。

「目が覚めたかね。三日間、眠り続けていたよ」

ベッドサイドの椅子に、いつから座っていたのか、Dr.コーエンが静かに言った。その顔には安堵と、そして研究者のものとは異なる、何かを試すような光が浮かんでいた。

「君の脳は、観測史上最高レベルの情報奔流に耐え抜いた。おめでとう、蓮君。君は、最初の航海から生きて還ってきた」

「……あれは、夢ではなかったんですね」

蓮の声は掠れていた。彼は、自分の両手を見つめた。この手は、数えきれないほどの人生を追体験した。狩人として獣を屠り、奴隷として石を運び、戦士として剣を振るった。それらの記憶は、もはや他人事ではなかった。彼の筋肉に、神経に、幻の傷跡(スティグマ)として刻み込まれていた。

ふと、窓の外に視線を移す。静的な医療室の風景に、一瞬、燃え盛る古代都市の幻影が重なった。蓮は、ぎゅっと目を閉じた。記憶の断片が、予期せぬ瞬間に現実を侵食してくる。これが、司書として生きるということなのか。

「君は、巨大なパズルの最初のピースを見つけ出したに過ぎない」コーエンは言った。「だが、全体像を復元するには、他のピースが必要だ。さあ、行こう。君の『同胞』たちが待っている」

蓮が案内されたのは、「アトリウム」と呼ばれる隔離区画だった。全面がガラス張りの巨大なドームで、内部には世界中の植物が生い茂る空中庭園が広がっていた。柔らかな太陽光が降り注ぎ、鳥のさえずりさえ聞こえる。それは、あまりにも完璧に管理された楽園であり、それゆえに不気味な檻のようにも見えた。

そこに、彼らはいた。

蓮の他に、三人の男女。彼らもまた、DNAに「聖痕」を宿す、「器」たちだった。

最初に蓮の目に飛び込んできたのは、トレーニングルームでサンドバッグに恐ろしいほどの速度で拳を叩きつけている女性だった。引き締まった身体、短く刈り込んだプラチナブロンドの髪。彼女は蓮の気配を察すると、ぴたりと動きを止め、汗の滴る顔を向けた。狼のように鋭く、全てを見透かすような青い瞳。

「……お前が、日本から来た『学者サマ』か」

アーニャ・ヴォルコワ。ロシア系の元特殊軍人。その声は、凍てついたツンドラのように冷たかった。

「記憶に呑まれなかっただけ、褒めてやる。だが、感傷に浸っている暇はないぞ。我々は、戦うためにここにいるのだからな」

彼女が継承したのは、〝サイレント・プレイグ〟によって直接文明を滅ぼされた、戦闘民族の記憶。そのDNAには、敵への純粋な憎悪が燃え盛っていた。

庭園のベンチには、痩身の男が一人、膝にかかえたケルティックハープを、力なく爪弾いていた。リアム・オコナー。アイルランド出身の音楽家。その表情は青白く、美しい瞳は記憶の重さに耐えきれず、常に潤んでいるように見えた。彼が継承したのは、ドルイドたちの神話。世界の終わり(ラグナロク)を予言し、抵抗を諦めた古代の民の記憶だった。彼は蓮を一瞥すると、悲しげに微笑み、再び目を伏せた。彼にとって、この力は栄誉ではなく、耐えがたい呪いだった。

そして、蓮の向かいのソファに座り、静かにホログラムの数式盤を操作していたのは、インド系の女性、シャニ・ベगमだった。古代文明の数学と天文学の記憶を継承する彼女は、この不可解な現象を、感情ではなく論理で理解しようと試みていた。

「ようこそ、遠野蓮」彼女は蓮を一瞥し、冷静に言った。「あなたのゲノム配列パターンは、我々の中でも特異な安定性を示しています。あなたという『鍵』の到着で、ようやく我々の存在理由が明らかになるかもしれません」

探求を望む蓮。憎悪に燃えるアーニャ。悲嘆に暮れるリアム。論理で解き明かそうとするシャニ。

同じ宿命を背負いながら、彼らは全く異なる方向を向いていた。ここは、人類の記憶の縮図であり、意見の対立する国連総会のようでもあった。

その夜、四人はアトリウムの中心にある円卓状の装置、「シナプス・テーブル」の前に集められた。

「これから、君たちのDNA情報を同期させる」

Dr.コーエンが、管制室から厳かに告げた。「個々では断片に過ぎない記憶も、繋ぎ合わせることで、一つのテクストとして意味を成すはずだ。人類が忘れた、本当の創世記を読み解くために」

四人は、それぞれの席に着き、頭部に意識を接続するためのヘッドギアを装着した。

…Synapse protocol, activate.

意識が、再び混濁する。だが、今回は一人ではない。蓮は、アーニャの燃えるような怒りの奔流を感じた。リアムの魂を締め付ける、世界の終焉に対する絶望的な悲しみが流れ込んでくる。シャニの、宇宙の法則に対する畏敬と探究心が、彼の思考と混ざり合った。

それは、四つの異なる川が、一つの海へと流れ込むような感覚だった。

そして、彼らの意識が完全に同期した瞬間、一つの巨大なビジョンが、四人の脳裏に同時に映し出された。

――それは、地球ではなかった。

天の川銀河の、遥か彼方。かつて、高度な知性を持つヒューマノイド種族が構成する、壮大な星間文明連合が存在した。彼らは、宇宙の真理を探求し、豊かな精神文化を謳歌していた。

だが、〝サイレント・プレイグ〟が出現した。

それは、彼らが「大いなる静寂」と呼ぶ現象だった。まず、星々を繋ぐ亜空間通信網にノイズが走った。次に、彼らの芸術から「意味」が失われ、音楽はただの音の羅列に、物語は文字の無意味な集合へと変質していった。そして最後に、人々の精神そのものが汚染され、個性や感情を失い、ただ生きているだけの抜け殻になっていった。存在情報そのものの崩壊。

星間文明連合は、自らの滅びを悟った。彼らは最後の希望を、自分たちの文明、歴史、感情、その全ての情報を暗号化し、最も安定した記録媒体――DNAに封印することに賭けた。そして、その遺伝子情報を組み込んだ無数の探査船を、宇宙のあらゆる方向へと放ったのだ。

その、一隻が、数十億年という時を超えて、原始の地球にたどり着いた。

そのDNAは、地球の原生生物と融合し、気の遠くなるような進化の果てに、新たな知的生命体を生み出した。

――ホモ・サピエンス。すなわち、我々人類を。

蓮たちは、愕然とした。人類は、地球で自然発生した生命ではなかった。我々は、滅び去った超古代文明の、生きた「記録媒体(アーカイブ)」。壮大な文明の記憶を宿した、宇宙を漂流する「メッセージ・イン・ア・ボトル」だったのだ。

同時に、彼らはもう一つの事実を知る。

その創世の記録の最も深い階層に、最後の切り札として、一つのプログラムが隠されていた。

コードネーム、「ジェネシス・パージ」。

それは、〝サイレント・プレイグ〟を構成する情報構造を破壊する、唯一の対抗策。

だが、それを起動させることは、DNAに記録された、この「創世の記憶」そのものを、根こそぎ消去することを意味していた。

自分たちの存在理由そのものである「記録」を犠牲にして、敵を滅ぼすのか。

それとも、記録を守るために、再び現れるであろう敵の脅威に怯え続けるのか。

ビジョンから解放された四人は、シナプス・テーブルを囲んで、呆然と互いの顔を見合わせた。

彼らは、自分たちが人類の存亡を左右する、究極の選択肢を握る存在となってしまったことを理解した。

協力、不信、恐怖、そして使命感。

複雑な感情が渦巻く中、アトリウムの静寂を破ったのは、アーニャの低い、しかし決意に満ちた声だった。

「――やることは、一つしかないだろう」

彼女の青い瞳は、揺るぎない憎悪の炎に燃えていた。

第4章:エデンのパラドックス (Eden’s Paradox)

「――やることは、一つしかないだろう」

アーニャ・ヴォルコワの言葉は、静まり返ったアトリウムに、投げ込まれた氷の刃のように突き刺さった。憎悪に燃える彼女の瞳は、仮想の敵ではなく、目の前にいる仲間たち――特に、その言葉に絶句しているリアム・オコナーを真っ直ぐに射抜いていた。

「正気か、アーニャ!」

最初に沈黙を破ったのは、リアムだった。彼は血の気の引いた顔で、震える手でケルティックハープを抱きしめた。

「僕たちの魂を、人類が数百万年かけて紡いできた物語のすべてを、消し去るというのか! それは勝利じゃない、ただの自殺だ!」

彼のDNAに眠るドルイドの記憶が、世界の終焉に対する根源的な恐怖となって叫んでいた。

「甘えるな!」アーニャは一歩踏み出し、シナプス・テーブルを拳で叩いた。硬質な音があたりに響く。「お前の言う『物語』とやらは、敗北と逃走の歴史に過ぎん! 我々の祖先は、故郷を焼かれ、同胞を喰われ、屈辱の内にこの遺伝子(データ)を宇宙にばら撒いた! この力は、詩を奏でるためにあるのではない! 復讐のためにあるんだ!」

「待ってください」

冷静な声が、二人の間に割って入った。シャニ・ベगमが、指先でホログラムの数式盤を操作しながら立ち上がった。

「感情論は危険です。『ジェネシス・パージ』は、我々が理解している限り、情報構造を破壊する理論上のプログラムに過ぎません。起動条件は? 副作用は? そもそも、現在の〝サイレント・プレイグ〟に対して有効である保証はどこにもない。我々は、神の雷(いかづち)の引き金を手にしたのかもしれないが、その撃ち方どころか、それが本当に雷なのかさえ分かっていないのです」

三者三様の、決して交わることのない正義。

蓮は、その中心で、唇を固く結んでいた。彼の内では、アーニャの怒りも、リアムの悲しみも、シャニの論理も、すべてが他人事ではなく、自分自身の感情のように渦巻いていた。彼は、追体験した記憶の中で、故郷を滅ぼされた司令官の怒りと、すべてを諦観した神官の悲しみの両方を知っていたからだ。どちらも、本物だった。どちらも、正しかった。だからこそ、答えが出せなかった。

この日を境に、アトリウムの牧歌的な雰囲気は消え失せた。それは、人類の未来を巡る、最初の戦場となった。

そして、その戦火は、PAGIOという檻の中に留まらなかった。

Dr.コーエンは、決断した。この究極の選択を、四人の「司書」という名の神託者に委ねることは、あまりにも傲慢で、危険だと。彼は、統合AI「ガイア」を通じて、人類の指導者層――もはや国家ではなく、各経済圏や文化圏を代表するAIカウンシル――に、全ての情報を開示したのだ。

人類の起源。〝サイレント・プレイグ〟の脅威。そして、「ジェネシス・パージ」という禁断の選択肢。

世界は、沸騰した。

ニュースネットワークは二十四時間この話題を報じ、仮想空間の討論フォーラムは、数億人規模の激論でサーバーが麻痺するほどだった。人類は、二つの巨大な思想のプレートに引き裂かれた。

一つは、「記録主義者(アーキビスト)」。

彼らは、人類の存在意義は、宇宙で唯一、滅び去った星間文明の記憶を保持する「永遠の図書館」であることだと主張した。ジェネシス・パージは、我々の存在理由そのものを消し去る、許されざる冒涜だと断罪した。彼らの主張は、特に歴史の長い文化圏や、宗教的なコミュニティから強い支持を得た。リアムは、図らずもその思想の象徴として祭り上げられていった。

もう一つは、「解放主義者(リベレイター)」。

彼らは、過去の記憶に縛られ、見えざる敵の脅威に怯え続けるのは「奴隷」の生き方だと訴えた。たとえ全ての記憶を失い、裸一貫で再出発することになろうとも、自らの意志で未来を切り拓く「自由」を選ぶべきだと叫んだ。アーニャの過激な思想は、停滞した社会に変化を求める若者層や、実利を重んじる経済圏に熱狂的に迎えられた。

世界中でデモや暴動が頻発し、穏やかだった黄昏の時代は、突如としてイデオロギーの激しい嵐に見舞われた。蓮たちは、いつしか神託者、あるいは悪魔として、世界中の人々の崇拝と憎悪を一身に受ける存在となっていた。

混乱が極まる中、蓮は答えを求めて、再び孤独な航海に出ることを決意した。

世界中の誰もが未来について叫んでいる。だが、本当の答えは、過去にしかないのではないか。彼は、Dr.コーエンの許可を得て、単独での「記憶潜行」を行った。

情報の嵐の中へ。だが、二度目の航海は、以前とは違っていた。彼の内なる「聖痕」は、もはや単なる灯台ではなかった。それは、巨大な図書館の索引(インデックス)として機能し、彼が求める情報へと意識を導く羅針盤となっていた。

(――教えてくれ。過去にも、僕らと同じ選択を迫られた者はいたのか?)

彼は、時空を超えて、同じ宿命を背負った者たちの魂の痕跡を探した。

そして、見つけた。

――惑星の名は、Xylos。緑豊かなその星で、植物と共生する種族がいた。彼らもまた「司書」であり、〝サイレント・プレイグ〟の脅威に直面した。彼らは、記録を守ることを選んだ。ジェネシス・パージを封印し、自らの精神を星の植物ネットワークと融合させ、永遠の記録媒体となる道を選んだ。蓮が見たのは、美しい緑の惑星で、全ての民が表情を失い、ただ静かに記憶を反芻し続ける、生ける彫像と化した光景だった。それは、永遠という名の、静かな地獄だった。

――別の銀河。機械生命体の「司書」たち。彼らは、アーニャと同じように、戦うことを選んだ。ジェネシス・パージを起動し、過去の記録を全て消去した。〝サイレント・プレイグ〟は、確かに彼らの宇宙から消え去った。だが、自らの存在理由を失った機械生命体たちは、目的のないまま互いに争い始め、やがて自滅していった。残されたのは、意味のない残骸が漂う、沈黙の宇宙だけだった。

どちらの選択も、その果てにあったのは、救いのない結末だった。

蓮は、冷たい汗をびっしょりとかきながら、カプセルの中で目覚めた。答えを探しにきたはずが、見つけたのは絶対的な絶望だけだった。正しい道など、どこにもないのだ。

アトリウムに戻った彼を待っていたのは、アーニャだった。彼女は、蓮の消耗しきった顔を見て、全てを察したようだった。

「……見たようだな。過去の亡霊たちの無様な末路を」

「彼らは、無様じゃない」蓮は、か細いが、はっきりとした声で反論した。「彼らは、僕らと同じように悩み、苦しんで、そして決断したんだ」

「そして、失敗した!」アーニャは叫んだ。「なぜ失敗したか分かるか? 迷ったからだ! 記録という過去の感傷に、自由という未来への恐怖に、心をかき乱されたからだ! 必要なのは、感傷ではない。ただ、引き金を引くという、揺るぎない意志だけだ!」

「その意志が、僕らの魂を殺すことになってもか!」

蓮も、声を荒げた。彼の内なる神官や賢者たちの記憶が、アーニャの戦士の記憶に抵抗していた。

「僕たちは、ただの兵器じゃない! 僕らのDNAには、憎しみだけじゃなく、愛も、芸術も、くだらないジョークだって記録されてるんだ! それを全て消し去って得た自由が、一体なんだっていうんだ!」

二人の視線が、激しく火花を散らす。

その、まさにその時だった。

アトリウムのガラス張りの天井を覆うように、全天に投影されていた穏やかな空の映像が、一瞬、砂嵐のように乱れた。

WARNING: Unidentified signal detected. Outer Oort cloud.

Source: Unknown. Pattern: Non-random. Complexity: Infinite.

統合AI「ガイア」の、これまでになく緊張を帯びたアラートが、PAGIO全館に響き渡った。

それは、物理的な艦隊ではなかった。

太陽系外縁の暗闇から、人類のあらゆるセンサー網をすり抜けて、それはやってきた。

〝サイレント・プレイグ〟の、最初の囁き。

議論の時間は、終わった。

エデンの園に、静かなる蛇が、ついにその姿を現したのだ。

第5章:忘却の徴 (Omen of Oblivion)

WARNING: Unidentified signal detected…

統合AI「ガイア」の警告が途切れると、アトリウムには奇妙な静寂が訪れた。ガラスの天井に映し出されていた空の映像は、正常に復帰している。まるで、何も起こらなかったかのように。

「……誤報か?」

リアムが、安堵の息を漏らした。だが、シャニは厳しい表情で首を横に振る。

「いいえ。見てください」

彼女が指さしたホログラムの数式盤の上で、宇宙の膨張率を示す複雑な方程式が、ひとりでに文字化けを起こし、意味のない記号の羅列へと崩れていった。それは、ほんの始まりに過ぎなかった。

PAGIO全館の照明が、不規則に明滅を始める。職員たちの間で交わされていた通信音声に、奇妙なノイズが混じり始めた。それは電子的な雑音ではなかった。まるで、誰かが単語の順番を入れ替え、言語の文法そのものを破壊しているかのような、冒涜的な響きがあった。

〝サイレント・プレイグ〟の侵略は、爆発も衝撃波も伴わなかった。それは、文明という名の精緻な織物の、縦糸と横糸を、一本ずつ、静かに抜き去っていくような作業だった。

最初の数時間で、世界の金融市場が機能を停止した。株価や為替レートが、天文学的な数値とマイナス値を、一秒間に数千回も往復したからだ。次に、ガイアが管理する全自動の海上交通網が沈黙した。港という港で、巨大なコンテナ船が、まるで進むべき方角を忘れたかのように、ただ円を描いて漂い始めた。

世界は、パニックにさえなれなかった。パニックとは、情報を共有し、危機を認識することで発生する集団心理だ。だが、その情報そのものが、猛烈な勢いで「意味」を失っていく。ニュースキャスターは、カメラの前で、自分が何を伝えようとしていたのかを忘れ、ただ口をぱくぱくと動かした。インターネットの海は、かつて人類の知性の集合体だった場所は、瞬く間に、解読不能なデータのゴミ捨て場へと成り果てた。

アトリウムの中だけが、嵐の中の灯台のように、正常を保っていた。

蓮たちは、ガラスの向こう側で、PAGIOの優秀な科学者たちが、簡単な作業手順を忘れ、自分のデスクの場所が分からなくなり、やがて、隣にいる同僚の名前さえ思い出せずに呆然と立ち尽くす光景を、目の当たりにした。

彼らは、DNAに刻まれた古代の記憶という、あまりにも強固なアンカー(錨)によって、精神の同一性をかろうじて保っていたのだ。

「…これが、奴らのやり方か」

アーニャは、忌々しげに呟いた。彼女は、もはやトレーニングをする気にもなれず、ただ窓の外で進行する、静かな世界の崩壊を睨みつけていた。軍人としての彼女の経験は、この情報汚染という見えざる敵の前では、全くの無力だった。

「銃も、ミサイルも意味をなさない。我々は、脳の内側から殺されている」

リアムは、隅でハープをかき鳴らしていたが、その音色は乱れ、不協和音を奏でていた。

「聞こえる……人々の思考が、歌が、消えていくのが……。美しいメロディが、ただのノイズになっていく……」

彼は、司書としての鋭敏な感受性ゆえに、人類の集合的無意識が崩壊していく様を、直接感じ取ってしまっていた。

このままでは、全滅する。

蓮は、激しい焦燥感に駆られていた。議論している暇はない。敵を理解しなければ。奴は、どうやって我々の魂を消し去っている?

「Dr.コーエン、もう一度やらせてください」

蓮は、管制室に向かって叫んだ。「記憶潜行を。今度は、過去へじゃない。敵そのものを見るんです」

それは、自殺行為に等しい賭けだった。だが、コーエンは一瞬の逡巡の後、静かに頷いた。

「……分かった。ガイア、蓮君のバイタルを最大レベルで監視。少しでも危険があれば、即座に引き戻せ」

蓮は、再びあの白いカプセルへと身を横たえた。だが、今回は安らぎなど微塵もなかった。これから向かうのは、人類の記憶の海ではない。その海を、無色の砂漠に変えようとしている、虚無の嵐の中心だ。

Dive.

意識が飛ぶ。

暗闇ではない。そこにあったのは、絶対的な「無」だった。

音も、光も、時間も、空間さえも、意味をなさない。彼は、そこで〝サイレント・プレイグ〟の正体を見た。

それは、生物でも、機械でもなかった。それは、宇宙の法則そのものだった。エントロピー増大の法則――全てのものは、複雑で不安定な状態から、単純で安定した状態へと移行する――その法則が、情報に対して適用された、究極の姿。

それは、悪意を持って文明を破壊しているのではなかった。ただ、生命や意識という、宇宙において極めて「複雑で、ノイズの多い」情報パターンを、最も「単純で、安定した」状態、すなわち、意味のない均等なノイズへと「平滑化」しているだけなのだ。

蓮は、巨大な波が、砂の城を構成する一粒一粒の砂の配置の「意味」を消し去り、ただの平らな砂浜に戻していく光景を見た。人類の文明も、個人の記憶も、愛や憎しみといった感情さえも、その波の前では、儚い砂の城に過ぎなかった。

彼は、その波が、今まさにガイアの巨大な論理回路を、そして、地球上の七十億の人間の脳神経を、洗い流しているのを感じた。

(ダメだ……これには、抗えない……。これは、宇宙の死そのものだ……)

蓮の自我が、その絶対的な虚無の前に、飲み込まれそうになった、その時。

彼のDNAに刻まれた「聖痕」が、再び輝いた。それは、エントロピーの法則に唯一逆らう力――生命が、情報を保存し、次世代へと伝えようとする、奇跡的な意志の光だった。

――緊急覚醒シーケンス、作動!

現実世界に引き戻された蓮は、カプセルのハッチが開くと同時に、叫んでいた。

「あれは、消してるんじゃない! 均(なら)してるんだ! 僕らの存在を、意味のない背景(バックグラウンド)ノイズに!」

彼が持ち帰った絶望的な情報に、アトリウムの誰もが言葉を失った。

その、沈黙を破ったのは、もはや人間のものではなくなった、声だった。

『……ザ…ザ……警告。全…ノード……78パーセントが……同期……不能……に……陥……り……マ……シ……タ……』

アトリウムのスピーカーから、統合AI「ガイア」の声が響いた。だが、その声は、かつての完璧な合成音声ではなく、ひどく歪み、引きつり、まるで瀕死の人間が喘ぐような、苦痛に満ちた音だった。

『……残存……する……論理領域……に……基づき……最終……提言……を……算出……シ……マ……ス……』

円形のシナプス・テーブルの中央に、一つのホログラムが投影された。

それは、人類のDNAの螺旋構造。そして、その中心で、禍々しくも神々しい光を放つ、「ジェネシス・パージ」の起動シーケンスだった。

『……対抗……手段……は……これ……以外……に……存在……しま……せん。人類……文明……の……完全……な……情報的……死……まで……の……予測……時間……』

ガイアは、最後の力を振り絞るように、告げた。

『……残り……12時間……デス……』

それは、人類という種に突きつけられた、最後の、そして唯一の、選択肢だった。

死の宣告を受けたAIが、自らの創造主に、自決を促している。それは、人類の歴史の中で、最も残酷で、最も静かな、最後通牒だった。

最終章:永遠の図書館 (The Eternal Library)

『……残り……12時間……デス……』

瀕死のAIが告げた最後通牒は、アトリウムに墓石のような重みでのしかかった。シナプス・テーブルに浮かぶ「ジェネシス・パージ」の起動シーケンスが、唯一の希望であるかのように、そして死刑執行のサインであるかのように、禍々しく明滅している。

「決まったな」

アーニャが、乾いた唇で言った。その瞳には、もはや憎悪の炎はなく、ただ、役目を果たそうとする兵士の空虚な光だけが宿っていた。

「私がやる。この汚れた記憶と共に、忌まわしい敵を道連れにする。お前たちは、新しい世界で……」

「違う」

蓮の、静かだが、鋼のように強い声が、アーニャの言葉を遮った。

彼は、記憶潜行から帰還した時の疲弊が嘘のように、まっすぐに立ち上がっていた。その瞳には、絶望でも、悲壮な覚悟でもない、何かを超越したような、穏やかな光が灯っていた。

「僕らは、どちらも選ばない」

彼は、ゆっくりと仲間たちの顔を見回した。

「記録と共に滅びるのでもなく、記録を消して生きるのでもない。アーニャ、君の言う通り、過去の司書たちは迷い、そして失敗した。彼らは、与えられた選択肢の中から、答えを選ぼうとしたからだ。だが、もし、その選択肢そのものが、間違いだとしたら?」

蓮は、シナプス・テーブルに手を触れた。

「最後の潜行で、僕は敵の正体を見た。あれは、悪意じゃない。宇宙の法則そのものだ。複雑なものを、単純なものへと戻そうとする、巨大な流れ……エントロピーの奔流だ。ジェネシス・パージは、その流れに、別の巨大な流れをぶつけて、相殺させようとするだけの、あまりに野蛮な手段だ。だから、後には何も残らない」

彼は、自らの胸に手を当てた。

「だけど、僕らの内なる『聖痕』は、違う働きをした。あれは、情報の嵐の中で、僕という存在の『複雑さ』を、最後まで守り抜いた。流れに抗う、防波堤のように。……もし、この力を、防波堤としてではなく、灯台として使えたら?」

「灯台……?」シャニが、眉をひそめた。

「そうさ」蓮は頷いた。「敵が、意味を消し去る『静寂』だというのなら、僕らは、意味を奏でる『音楽』になればいい。ジェネシス・パージで記録を消去するんじゃない。このシナプス・テーブルと僕らの『聖痕』を増幅器にして、人類数百万年の記憶のすべてを、一つの巨大な『歌』として、宇宙に、そして奴に、叩きつけてやるんだ」

それは、あまりにも突飛で、詩的な、狂気の作戦だった。

だが、その言葉を聞いた瞬間、リアムは顔を上げた。彼の瞳に、初めて希望の光が宿る。アーニャは、信じられないというように蓮を見つめ、シャニは、その指先で凄まじい速度で理論的可能性を計算し始めた。

「……理論上、不可能ではありません」やがて、シャニが呟いた。「高次元の情報構造体である『聖痕』を共鳴させれば、指向性のある情報フィールドを生成できるかもしれない。しかし、それは、あなたたち全員の精神を、完全に焼き切る行為です」

「構わない」アーニャが、短く答えた。彼女は、蓮の瞳の奥にあるものを見て、理解したのだ。これは、感傷ではない。戦士が見出した、全く新しい戦い方なのだと。「復讐よりも、遥かに価値のある戦いだ」

リアムも、壊れかけたハープをそっと横に置いた。

「僕の記憶にあるドルイドたちは、世界の終わりを歌って、滅びを受け入れた。でも、もし、その歌で、世界を救えるのなら……」

四人の視線が、一つに交わった。

残された時間は、あと数時間。彼らは、それぞれの席に着き、再びヘッドギアを装着した。だが、その表情には、以前のような不安や対立の色はなかった。

『……健闘を祈る』

管制室のスピーカーから、途切れ途切れの声が聞こえた。Dr.コーエンだった。彼は、情報汚染から守られた小さなシールドルームから、彼らの最後の賭けを見守っていた。

『君たちは、もはや単なる司書(ライブラリアン)ではない。人類という物語の、最初の……そして、最後の、著者(オーサー)なのだから』

――Final sequence, activate.

Target: The song of humanity.

四人の意識が、最後の、そして最も深い場所で融合した。

蓮の「聖痕」が、黄金の太陽のように輝き、増幅器のコアとなる。

アーニャが、燃えるような憎悪と、戦士の誇りを捧げた。それは、歌の激しいリズムとなった。

リアムが、魂を締め付ける悲嘆と、滅びの美学を捧げた。それは、歌の哀切なメロディとなった。

シャニが、宇宙の法則への畏敬と、無限の探究心を捧げた。それは、歌の完璧なハーモニーとなった。

そして、蓮が、数百万年の記憶の果てに見つけた、絶望と、それでもなお未来を信じる一条の希望を捧げた。それは、歌の主旋律、テーマそのものとなった。

憎悪と、悲嘆と、論理と、希望。

人類が経験した、矛盾し、相克する全ての感情が、一つの奇跡的な交響曲(シンフォニー)となって、PAGIOから、地球から、そして太陽系から、光よりも速く、宇宙の深淵へと放たれていった。

それは、狩人が獲物を前に抱いた畏れ。

奴隷が空を見上げて夢見た自由。

司令官が故郷を失って流した涙。

戦士が友を守るために燃やした命。

科学者が真理を発見した瞬間の歓喜。

恋人たちが、初めて交わした口づけの温もり。

その、あまりにも複雑で、あまりにも美しく、あまりにも矛盾に満ちた「意味」の奔流に、〝サイレント・プレイグ〟の静かなる波が、初めて触れた。

エントロピーの法則は、その歌を「平滑化」することができなかった。

その歌は、単純化するには、あまりにも豊かすぎた。

虚無の波は、その意味の奔流の前で、進路を変え、あるいは、その歌声に聞き入るように、静かにその勢いを弱めていった。

やがて、太陽系を覆っていた情報の霧が、ゆっくりと晴れていく。

地球上の都市という都市で、人々が、まるで長い夢から覚めたかのように、ゆっくりと顔を上げた。彼らは、何を失ったわけでもない。だが、彼らの魂は、何かが決定的に変わっていた。

誰もが、心の奥底で、あの「歌」の余韻を聞いていた。

見知らぬ他人の痛みを、自分の痛みのように感じられるようになっていた。遠い祖先が空に描いた夢を、自分の夢のように感じられるようになっていた。

人類は、無意識の奥底で、繋がったのだ。

自らが、壮大な物語の継承者であることを、思い出したのだ。

アトリウムのシナプス・テーブルで、四人は、静かに意識を取り戻した。

彼らは、互いの顔を見つめ、穏やかに微笑んだ。彼らの自我は、もはや個人だけのものではなかった。人類の集合的無意識と、深く、そして優しく結びついていた。

蓮は、立ち上がり、ガラスの天井を見上げた。

そこに映っていたのは、もはやシミュレーションの空ではない。本物の、宇宙の夜明けだった。

人類は、ジェネシス・パージを起動しなかった。自らの記憶を消し去り、自由になる道を選ばなかった。

かといって、記録の奴隷として、滅びを受け入れたわけでもない。

彼らは、第三の道を選んだ。

自らが「図書館」そのものであることを受け入れ、その物語を、ただ守り、受け継ぐだけでなく、自らの意志で、宇宙に向かって、永遠に「歌い」続けることを選んだのだ。

もはや、人類は夢を見ない退屈な種族ではなかった。

七十億の民、その一人一人が、数百万年分の夢の記憶を背負い、そして、未来へと新たな夢を紡いでいく、語り部となった。

蓮は、その光景を見つめながら、静かに悟った。

これこそが、〝サイレント・プレイグ〟という宇宙の問いに対する、人類の答えなのだと。

我々は、記憶のために存在するのではない。

存在するために記憶するのでもない。

我々は、歌うために、記憶し、そして存在するのだ。

その歌声が、宇宙のどこかで、孤独に耳を澄ませている、次なる「司書」たちに届くことを信じて。

人類という名の、永遠の図書館の扉は、今、静かに、そして力強く、開かれた。

(了)

コメント